Forschung soll raschen PV-Ausbau möglich machen

Bis 2030 soll die österreichweit installierte Photovoltaik-Leistung auf 21 Gigawatt gesteigert werden. Bis 2040 sind sogar 41 Gigawatt vorgesehen – mehr als das 14-Fache im Vergleich zum Jahr 2021. Damit das Netz dieses exponentielle Wachstum stemmen kann, wird im Green Energy Lab an innovativen Lösungen zur Integration von PV-Anlagen ins Energiesystem geforscht.

© von fabersam über Pixabay

Wien, 23.10.2025 – Der Ausbau der Photovoltaik schreitet rasant voran. Aktuell sind in Österreich rund neun Gigawatt an Photovoltaik-Leistung installiert, womit schon heute mehr als 10 Prozent des österreichischen Strombedarfs gedeckt werden. Doch damit ist noch lange nicht Schluss: Bis 2030 ist ein Ausbau der PV-Leistung auf insgesamt 21 Gigawatt geplant, 2040 sollen es 41 Gigawatt sein.

Die „installierte Leistung“ ist die Summe der Spitzenleistungen aller PV-Anlagen. Die tatsächliche Stromerzeugung unterliegt starken Schwankungen im Tagesverlauf und ist abhängig von der Jahreszeit und der jeweiligen Wettersituation. Diese Volatilität gilt es auszugleichen. Ebenso muss man den Flächenbedarf im Blick behalten und Photovoltaik-Module so gut es geht in funktionale Bauwerke integrieren. Im breit angelegten Forschungsprojekt „Engage PV“ aus dem Innovationslabor „Green Energy Lab“ widmen sich Wissenschaftler:innen und Energieversorger gemeinsam der Entwicklung von Strategien und Methoden zur systemischen Integration von PV-Anlagen, damit der Photovoltaik-Ausbau zügig voranschreiten kann.

„Wir brauchen innovative Lösungen, um Sonnenstrom sinnvoll ins Energiesystem zu integrieren. Das Projekt Engage PV liefert dazu wertvolle Erkenntnisse“, sagt Andrea Edelmann, Obfrau und Vorstandssprecherin von Green Energy Lab.

Flächen doppelt nutzen: Wie Carports Energie produzieren können

Um unsere Lebensräume nachhaltig zu gestalten, benötigen wir innovative Konzepte zur Mehrfachnutzung von Flächen. Eine konkrete Möglichkeit sind Photovoltaik-Anlagen auf überdachten Parkplätzen. Eine beispielhafte Anlage wurde im Zuge des Piloten „Smart Modul Systems for Carports“ in Niederösterreich umgesetzt.

Unmittelbar neben der Autobahnabfahrt „Amstetten West“ wurde kürzlich einer der größten E-Ladeparks Österreichs eröffnet. Die Anlage verfügt über 40 Schnellladeplätze der Betreiber EVN, Ionity sowie Tesla und bietet bis zu 400 kW Ladeleistung. Außerdem gibt es ein Bistro, Toiletten, einen Spielplatz und eine Hundeauslaufzone. Bei den Ladesäulen der EVN wurde zusätzlich ein Carport inklusive Photovoltaik-Anlage errichtet. Als Dach fungieren große Glasplatten, in welche PV-Module integriert sind. Eine Milchverglasung an der Unterseite sorgt für latente Lichtdurchlässigkeit und eine homogene Lichtverteilung ohne harten Schattenwurf. Die eigens entwickelten PV-Glas-Module sind fünf Meter lang, überkopftauglich und halten den statischen Belastungen von Dachflächen stand. Während es beim Einsatz von Standard-PV-Modulen vor allem an den Stoßkanten mit der Zeit zu Verschmutzungen kommt, können die neu entwickelten Solar-Paneele fugenlos verlegt werden und sind für Reinigung und Reparaturzwecke begehbar. Produziert werden die Module von Ertex Solar in Amstetten. Das gehärtete und zugeschnittene Glas dafür stammt von einem regionalen Hersteller aus der unmittelbaren Umgebung. Die Montage erfolgt mittels Mobilkran und Saugplatte. Die PV-Elemente können nicht nur bei Carports, sondern auch auf Bahnsteigen oder in Einkaufszentren – wie etwa dem Wiener Donauzentrum – eingesetzt und individuell an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.

Solarüberdachung im Ladepark Amstetten: Ein Modul ist 1080 Millimeter breit und 5000 Millimeter lang und hat eine Leistung von 918 Watt. Insgesamt wurden 22 Photovoltaik-Module mit einer Gesamtleistung von 20 kWp installiert. © Stadtwerke Amstetten / Patricia Washüttl

Wie intelligentes Lademanagement das Stromnetz entlastet

Viele private Haushalte verfügen inzwischen über Photovoltaik-Anlagen. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, produzieren diese jedoch oft mehr Strom, als vor Ort gebraucht wird. Am Abend hingegen steigt der Verbrauch, aber dann steht kein Sonnenstrom zur Verfügung. Dieses Problem kann durch Batteriespeicher gelöst werden. Allerdings werden diese Speicher oft ineffizient betrieben und entlasten das Stromnetz nicht optimal. So werden die Batterien meist schon in der Früh mit Energie geladen und sind an sonnigen Tagen zu Mittag voll. Allerdings gibt es gerade dann die höchste PV-Leistung und diese wird folglich ins Netz eingespeist. Wenn nun viele Haushalte gleichzeitig über die Mittagszeit einspeisen, entstehen Lastspitzen im Netz. Das kann wiederum dazu führen, dass die Einspeisung begrenzt und Anlagen abgeriegelt werden müssen.

Um das zu vermeiden, sollten die Speicher intelligent und vorausschauend be- und entladen werden. Dieses Vorgehen wird als „prognosebasiertes Lademanagement“ bezeichnet und derzeit in Unterfrauenheid im Burgenland an einem Einfamilienhaus mit PV-Anlage getestet. Dabei kommt eine eigens entwickelte Software für das Lademanagement zum Einsatz, die sich auf Daten der Wetterprognose von GeoSphere Austria stützt.

Um das Stromnetz zu entlasten, wird das Laden des Batteriespeichers bewusst verzögert. Dazu wird die Batterie am Abend davor oder in der Früh automatisiert entladen. Dies kann durch gezielte Stromnutzung oder durch Einspeisung ins Netz erfolgen. Dadurch wird der Speicher entleert und kann tagsüber mehr Strom aufnehmen. Die Batterie ist folglich erst am späten Nachmittag voll und der Strom kann am Abend genutzt werden. Damit wird die sonst übliche Einspeisespitze zur Tagesmitte deutlich reduziert. Die Basis für das verzögerte Laden bilden Prognosen zum Energiebedarf, die mit Erzeugungsprognosen auf Grundlage von Wetterdaten verknüpft werden.

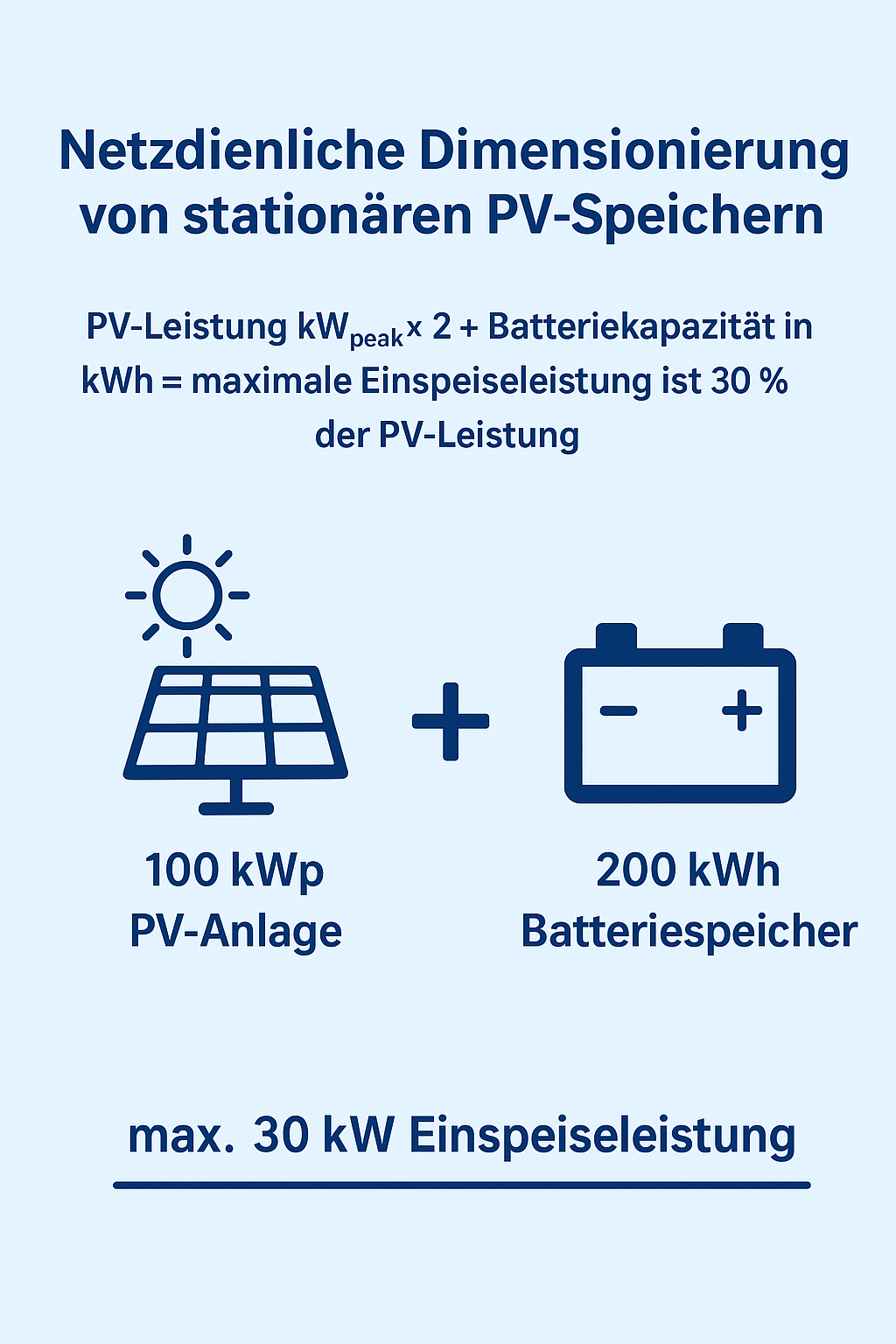

Mit einem derartigen Betriebskonzept können Batteriespeicher bei PV-Anlagen nicht nur den Eigenverbrauch optimieren, sondern auch für eine Entlastung des Stromnetzes sorgen. Wenn man eine 100 kWp-Anlage mit einem lokalen 200kWh-Speicher auf diese Weise betreibt, dann kann die maximale Netzeinspeisung ohne Verluste auf 30 Kilowatt, also rund ein Drittel der PV-Spitzenleistung, begrenzt werden. Dadurch könnte – bei gleicher Netzanschlussleistung – dreimal so viel PV-Leistung installiert werden. „Wichtig wäre es, konkrete Anreize für einen solchen netzdienlichen Betrieb des Stromspeichers zu schaffen, sei es durch flexible Tarifmodelle oder sogar flexible Netzentgelte für PV-Einspeiser“, sagt Projektleiter Markus Schindler.

Netzdienliche Dimensionierung von PV-Speichern. © EngagePV / Green Energy Lab

Wie automatisierte Planung Gemeinden zur Energieautarkie verhilft

Ein weiterer zentraler Baustein des Projekts ist ein innovatives Tool zur automatisierten Energieunabhängigkeits-Planung für Gemeinden, das von Burgenland Energie gemeinsam mit der Energieberatung Burgenland entwickelt wurde. Dabei werden auf Basis von Verbrauchsdaten, Dachflächenanalysen und Wirtschaftlichkeitsbewertungen vollautomatisierte Energie-Briefings erstellt, die Gemeinden einen klaren Umsetzungsfahrplan in Richtung Energieautarkie liefern. Das System analysiert bestehende Gebäude, zeigt das PV-Potenzial auf, liefert Lösungen für Wärme und Mobilität und schlägt konkrete Umsetzungsszenarien inklusive Finanzierungsoptionen vor – von der Eigeninvestition bis zum Bürgerbeteiligungsmodell. Pilotgemeinden im Südburgenland konnten damit in wenigen Wochen konkrete Projekte initiieren und Umsetzungsentscheidungen treffen, statt wie bisher über Monate Planungen durchzuführen.

Rainer Matiasek, Holding-Bereichsleiter Strategie- und Unternehmensentwicklung der Burgenland Energie, erklärt: „Unsere automatisierte Energieunabhängigkeits-Planung ermöglicht es mit digitalen, innovativen KI-gestützten Tools und regionalem Know-how Gemeinden und Haushalte auf dem Weg zur Energieautarkie aktiv zu unterstützen. Engage PV hilft uns solche Lösungen schnell in die Praxis zu bringen und so den Ausbau von PV, Speicher, E-Mobilitäts- und Wärmelösungen in der Fläche massiv zu beschleunigen.“

Wie Redox-Flow-Batterien zur Netzstabilität beitragen können

Um Schwankungen in der Erzeugung auszugleichen, können neben Lithium-Batterien auch Redox-Flow-Batterien als Speicher eingesetzt werden. Bei diesen werden in einer elektrochemischen Reaktion Ionen ausgetauscht und Energie in Form von Flüssigkeiten auf Vanadium-Basis gespeichert. Im Rahmen des Forschungsprojekts Engage PV wird auch der netzdienliche Betrieb dieser Batterien im Zusammenspiel mit Solaranlagen praktisch erprobt. Die Versuchsanlage steht am Standort von CellCube in Wiener Neudorf, auf dessen Dach sich eine PV-Anlage mit einer Leistung von 150 Kilowatt befindet.

Der Vorteil der Vanadium-Batterie liegt in ihrer langen Lebensdauer von mindestens 30.000 Ladezyklen und etwa 30 Jahren. Dabei verlieren die Batterien über die Jahre hinweg kaum an Kapazität, da sich die elektrochemischen Stoffe in Flüssigkeiten in getrennten Tanks befinden und nicht abnutzen. Im Gegensatz zu Lithium-Batterien sind Vanadium-Batterien nicht brennbar und es besteht kein Explosionsrisiko. Außerdem ist Vanadium kein seltener Rohstoff und kann einfach recycelt werden. Im Vergleich zu Lithium-Batterien sind die Erstinvestitionskosten höher. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der deutlich längeren Nutzungsdauer.

Eine der ältesten, in Betrieb befindlichen Vanadium-Redox-Flow-Batterien der Welt stammt von CellCube und befindet sich im Energieforschungspark der EVN in Lichtenegg in Niederösterreich. Das Unternehmen entwickelt seit 25 Jahren Redox-Flow-Batterien und stellt seit 2010 Serienprodukte her. Die Batterien sind vor allem für die langfristige Speicherung von Energie ausgelegt, weshalb sie typischerweise erst ab ungefähr vier Stunden Entladezeit eingesetzt werden. Redox-Flow-Batterien sind daher besonders gut mit Photovoltaikanlagen kombinierbar, da sie beim täglichen Laden und Entladen keinen Kapazitätsverlust erleiden. Durch ihre längeren Lade- und Entladezeiten sind sie mittags nicht bereits vollständig gefüllt, und ihre Lebensdauer entspricht in etwa der von PV-Anlagen.

Vanadium-Redox-Flow-Batterien haben eine lange Lebensdauer von mindestens 30.000 Ladezyklen und etwa 30 Jahren. © CellCube

Hintergrundinformation zur Funktionsweise von Vanadium-Redox-Flow-Batterien.

Über Engage PV

Das Projekt Engage PV wird vom Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Forschungsinitiative Green Energy Lab umgesetzt. Ziel ist es, soziale, technische und ökonomische Innovationen zur verbesserten Systemintegration von Photovoltaik (PV) zu entwickeln und zu demonstrieren. Methodisch setzt Engage PV auf sozial verträgliche und ökologische Flächennutzung (besonders durch Mehrfachnutzung), Motivationsförderung für private PV-Investitionen, Netz- und Systemeinbindungsstrategien, neue Erzeugungs- und Lastprognosen, energiewirtschaftliche Verwertung der erzeugten PV-Energie sowie deren Kombination mit anderen Erzeugungsformen, Flexibilitäten, Sektorkopplung und Speicheroptionen – inklusive virtueller Kraftwerke. Projektpartner sind Forschung Burgenland, Burgenland Energie, CellCube, CyberGrid, Enerox, ertex solartechnik, EVN, GeoSphere Austria, TU Graz, Netz Burgenland und Wind – Ingenieurbüro für Physik.

Über Green Energy Lab

Die Forschungsinitiative Green Energy Lab ist ein gemeinnütziger Verein für angewandte Forschung und Innovation im Bereich erneuerbare Energie- und Wärmelösungen. Gründungsmitglieder sind die Energieversorgungsunternehmen Energie Steiermark, EVN, Wien Energie und Burgenland Energie. Der Fokus der Vereinsaktivität liegt auf der Entwicklung, Umsetzung und Systemintegration von Energieinnovationen an der Schnittstelle zwischen Technologieentwicklung und dem Markt. Seit 2018 betreibt das Green Energy Lab im Rahmen des Förderprogramms „Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und Energiefonds Österreichs größtes Innovationslabor für eine nachhaltige Energiezukunft.

Kontakt

Ludwig Fliesser

Communications Manager

T: +43 676 471 93 47

E: ludwig.fliesser@greenenergylab.at