Hitzewelle: Forschung für lebenswerte Städte

Der europäische Kontinent erwärmt sich rasant. Menschen in Ballungsräumen sind dabei besonders von Hitze betroffen. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur fördert daher gezielt die Forschung zur Klimawandelanpassung in Städten.

© Green Energy Lab

13. August 2025 – Hitze und Dürre sind nicht nur ein Problem ferner Länder, auch mitten in Europa sind die Auswirkungen des Klimawandels inzwischen deutlich spürbar. Unser Kontinent erwärmt sich nämlich deutlich schneller als der Planet insgesamt: Laut der Europäischen Umweltagentur lagen die Temperaturen zwischen 2015 und 2024 im Schnitt um 1,24 bis 1,28 Grad über dem Niveau des vorindustriellen Zeitalters. Es handelt sich damit um das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen. In Europa ist die Temperatur im Mittel sogar um 2,19 bis 2,26 Grad gestiegen, also fast ein Grad mehr als im globalen Durchschnitt.

Diese rasante Erwärmung geht auch an den Menschen nicht spurlos vorüber. Alleine im Rekord-Sommer 2022 waren europaweit mehr als 60.000 Tote aufgrund der hohen Temperaturen zu beklagen. Besonders betroffen von Hitzewellen sind Stadtbewohner:innen: Eine hohe Bebauungsdichte, vergleichsweise weniger Grünflächen und sich stark aufheizende Materialien, wie Asphalt oder Beton, lassen die Temperaturen rasant nach oben schießen. Die Forschung setzt weiterhin alles daran, um Lösungen für eine Reduktion der Treibhausgase und zur Eindämmung des Klimawandels zu finden. Andererseits wird aber auch immer deutlicher, dass die Erderwärmung eine Realität ist, mit der wir irgendwie zurechtkommen und konstruktiv umgehen müssen. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur unterstützt daher gezielt die Erforschung von Methoden und Strategien zur Klimawandelanpassung in Städten, damit diese nicht nur heute, sondern auch in Zukunft ein lebenswerter Ort für ihre Bewohner:innen sind.

Städtische Hitzeinseln erkennen und sichtbar machen

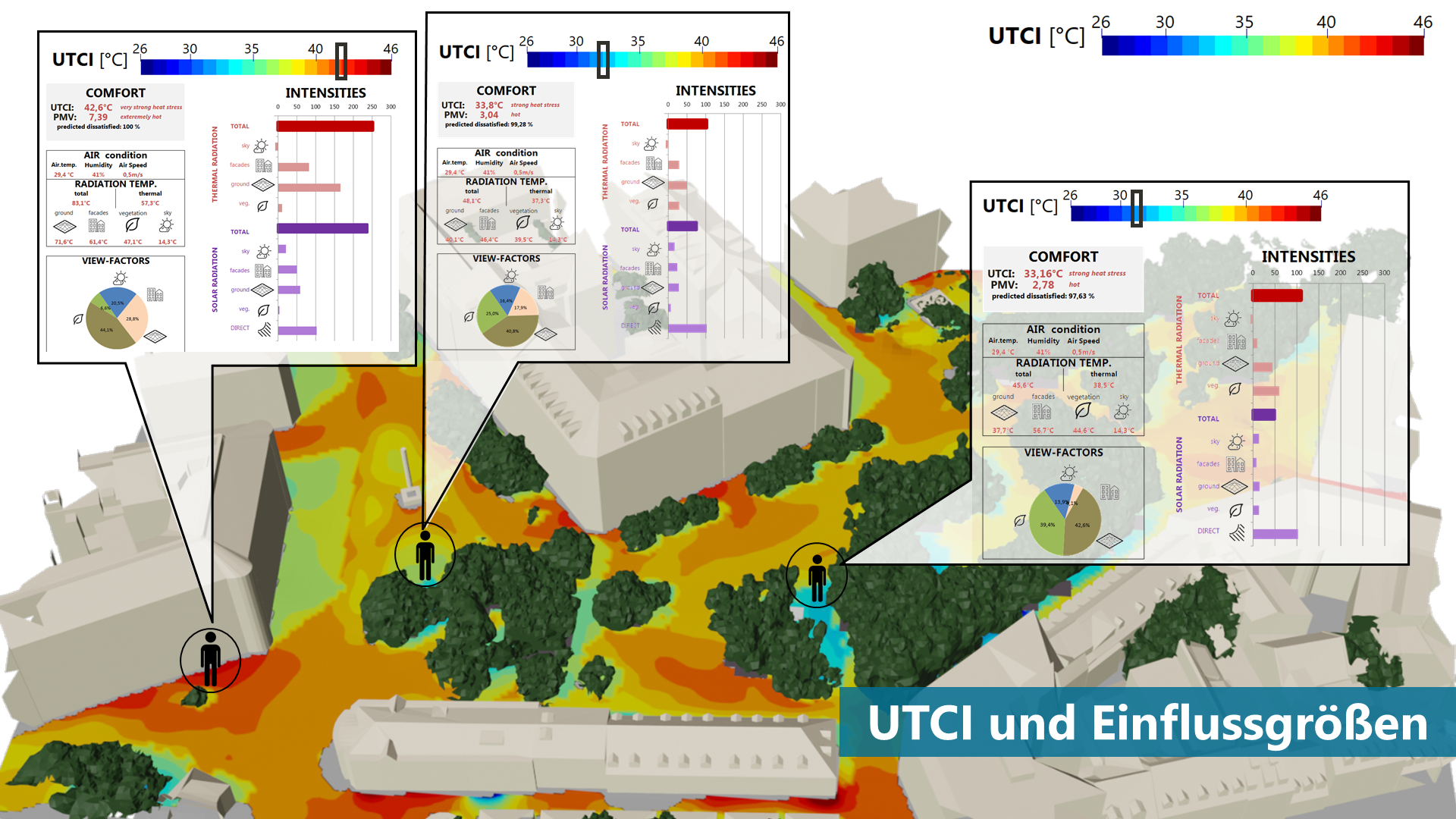

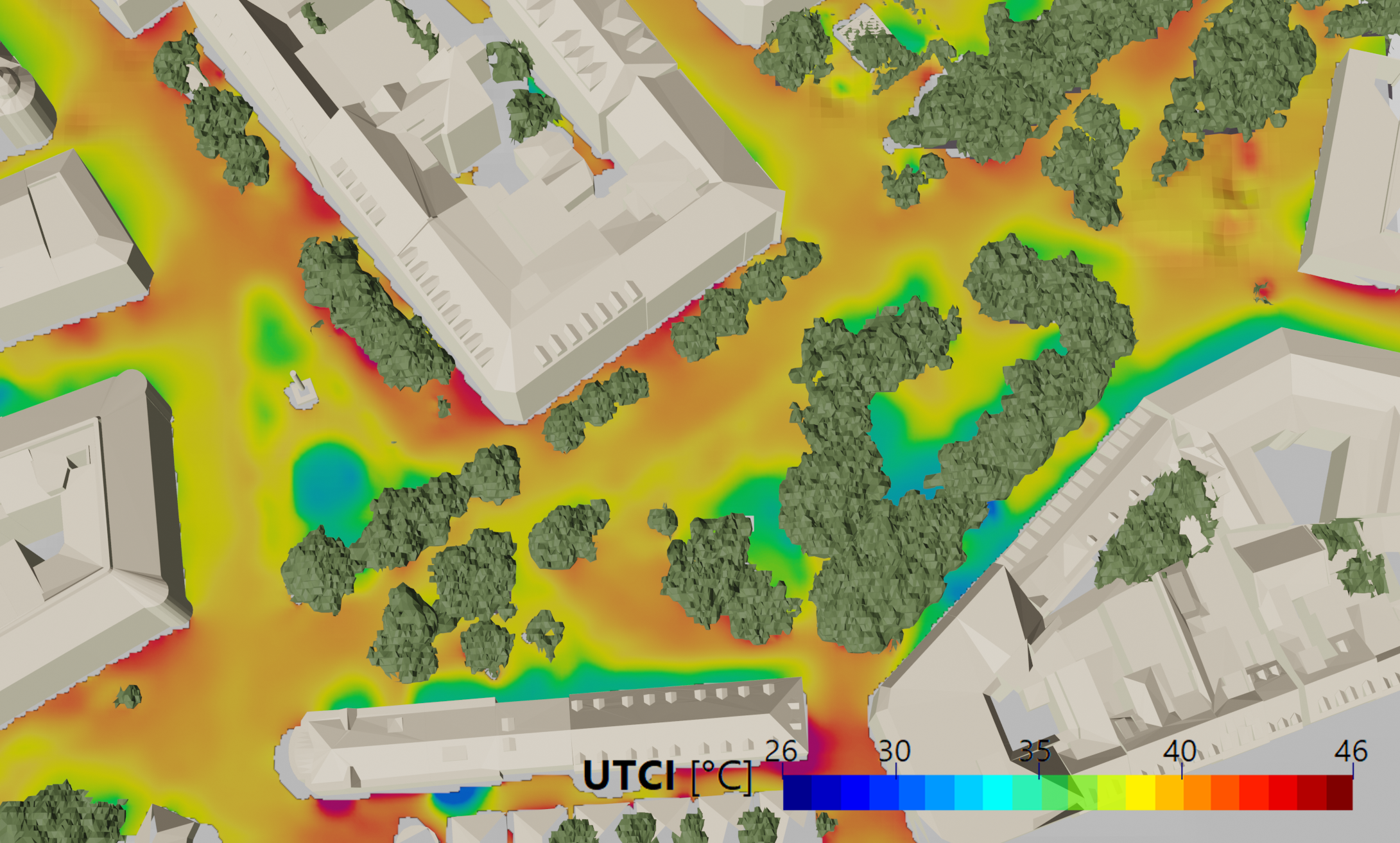

In städtischen Gebieten bilden sich durch die Wärme sogenannte Hitzeinseln, also stark erhitzte Stellen innerhalb der Stadt. Für die Menschen spielt dabei nicht nur die tatsächliche Lufttemperatur eine Rolle, sondern vor allem die gefühlte Temperatur. Diese wird durch diverse Faktoren, wie die Hitzeabstrahlung des Straßenbelags oder die Windgeschwindigkeit zusätzlich beeinflusst.

Ein neues innovatives Verfahren zur dreidimensionalen Bestimmung städtischer Hitzeinseln und städtischem Mikroklima, das in diesem Kontext von besonderer Bedeutung ist, ist „Smart City Sensing“ der AEE INTEC. Es hat zum Ziel, städtische Hitzeinseln zu identifizieren und sichtbar zu machen. Um die notwendigen Daten für die Analyse des urbanen Mikroklimas zu erfassen, werden Drohnen mit speziellen Kameras und Sensoren eingesetzt. Dadurch kann sowohl die Lufttemperatur als auch die Wärmestrahlung von verschiedenen Oberflächen, wie Fassaden und Straßen, präzise ermittelt werden. Durch einen eigens entwickelten Rechenalgorithmus werden die Messdaten mit den Aufnahmen der Wärmebildkamera zu einem digitalen 3D-Modell kombiniert. Die tatsächlichen und gefühlten Temperaturen werden farbig über den UTCI (universal thermal climate) Index dargestellt. So können Hitzezonen und ihre Verursacher klar identifiziert werden. Mit dieser Methode kann aber nicht nur die aktuelle Situation analysiert werden, sondern es können auch Maßnahmen, wie Platzumgestaltungen, Baumpflanzungen oder Fassadenbegrünungen und deren Auswirkungen auf die lokalen Temperaturen exakt quantifiziert werden. Dies ist eine wertvolle Unterstützung für Gemeinden und Stadtplaner:innen, um gezielt gegen Hitzeinseln vorzugehen. Das im Forschungsprojekt entwickelte Verfahren wird inzwischen als innovative Dienstleistung von AEE INTEC, HTflux und Skyability angeboten. „Smart City Sensing“ wurde im „Guandong Call 2017“ gefördert und in Kooperation mit der South China University of Technology (Guangdong/China) durchgeführt.

Abbildung 1: Bei „Smart City Sensing“ wird das städtische Mikroklima mit Hilfe von Drohnen erfasst © AEE INTEC / Tobias Weiß, Daniel Rüdisser

Abbildung 2: Drohnenbefliegung mit umfassender Sensorik © AEE INTEC / Tobias Weiß, Daniel Rüdisser

Abbildung 3: Bei Smart City Sensing wird neben der gemessenen Lufttemperatur auch die Abstrahlung von versiegelten Flächen wie Straßenbelag und Fassaden für die Ermittlung der gefühlten Temperatur berücksichtigt © AEE INTEC / Tobias Weiß, Daniel Rüdisser

Abbildung 4: 3D-Modell des städtischen Mikroklimas und dessen Auswirkungen auf die Menschen © AEE INTEC / Tobias Weiß, Daniel Rüdisser

Abbildung 5: Farbige Visualisierung unterschiedlicher Temperaturzonen © AEE INTEC / Tobias Weiß, Daniel Rüdisser

Smart City Sensing knüpft an das vorangegangene Forschungsprojekt „HOTSPOTS“ an, mit dem die thermischen Energieverluste von ganzen Stadtteilen analysiert wurden. Dafür setzten die Wissenschaftler:innen zunächst Heißluftballons ein, die mit Spezialkameras ausgestattet waren. Erstmals getestet wurde dieses Verfahren in Gleisdorf in der Steiermark. Durch die Aufnahmen konnten schlecht gedämmte Gebäude und Stadtteile mit großem Handlungsbedarf identifiziert werden. Im Zuge des technologischen Fortschritts wurden die Heißluftballons schließlich durch Drohnen ersetzt. Damit wurde eine bodennahe Befliegung zwischen den Gebäuden zur Erfassung ganzer Städte in wenigen Stunden möglich. Das Projekt wurde von Siemens Corporate Technology, dem Austrian Intitute of Technology (AIT) und der AEE INTEC durchgeführt und im Rahmen des Programms „Stadt der Zukunft“ gefördert.

Weltraumtechnologie zeigt Stadtentwicklung

Neben Aufnahmen von Drohnen und Heißluftballons, werden auch Satellitendaten für Analysen herangezogen. Im Projekt „VASE“ wird eine hochauflösende Karte der Evapotranspiration – die Gesamtmenge der Verdunstung von Oberflächen und Pflanzen – für Wien und das umliegende Stadtgebiet mit Satellitendaten und anderen geografischen Daten erstellt. Diese Karte dient dazu, Informationen über Grünflächen mit starker Verdunstung bereitzustellen und ein besseres Verständnis für die räumliche Verteilung von Verdunstungsleistungen im urbanen Raum zu gewinnen – ein zentraler Faktor für städtische Kühlung und Klimaanpassung. So können kühle Orte in der Stadt einfach ausfindig gemacht werden. Das Projekt „VASE“ wurde im Nationalen Weltraumprogramm gefördert und von Digital Innovation Hub INNOVATE, GRÜNSTATTGRAU und SISTEMA durchgeführt.

Satellitendaten lassen sich bis zu zwanzig Jahre zurückverfolgen, wodurch die Entwicklung von Hitzeinseln und Anpassungsmaßnahmen gut nachvollzogen werden kann. Die Europäische Weltraumorganisation hat diesbezüglich ein Tool namens „Green Transition Information Factory (GTIF)“ auf ihrer Webseite integriert (https://gtif.esa.int/). Österreich spielte eine zentrale Rolle bei der Konzeption, Entwicklung und Demonstration der GTIF – dem ersten Pilotprojekt dieses innovativen Cloud-basierten Tools zur Unterstützung der grünen Transformation mit Erdbeobachtungsdaten. Damit können sich interessierte Bürger:innen unter anderem die Entwicklung begrünter Dächer in Österreich selbst ansehen.

Fassadenbegrünung zur Abkühlung von städtischem Lebensraum

In Folge der Identifikation von Hitzeinseln hat die Wissenschaft auch die Aufgabe, an Maßnahmen gegen diese negativen Auswirkungen zu forschen und gemeinsam mit Lösungsanbietern und der Immobilienwirtschaft skalierbare Lösungen zu entwickeln. Ein Ansatz ist die Begrünung von Dächern und Fassaden. Im Projekt „ESSBAR“ wurde etwa ein Balkonsystem mit Regenwassernutzung und integrierter Entwässerung für eine nachträgliche Begrünung von Bestandsgebäuden entwickelt. Anhand eines mehrgeschoßigen Wohnbaus mit 34 Mietwohnungen in der Karmarschgasse 59-63 in 1100 Wien wurde erstmals diese innovative Sanierungslösung für die Schaffung dringend benötigter Außenräume mit hohem thermischem Komfort gezeigt. Die vorgefertigten Balkone enthalten vertikale Anbausysteme für essbare Pflanzen und können in kürzester Zeit an die Fassade montiert und an das Regenwassersystem angeschlossen werden. In den Vertikalbeeten können ganzjährig Gemüse, Kräuter und Salate angebaut werden. Die begleitende Simulation am Demoobjekt hat gezeigt, dass die Begrünung in 8 von 12 Indikatoren zur Beschreibung mikroklimatischer Wirkungen eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo erbringen. Außerdem spart das mit einem 15.000-Liter-Tank ausgestattete Regenwassermanagement Trinkwasser und entlastet die Kanalisation bei Starkregen.

Abbildung 6: Balkongerüste für die Vorbereitung der Fassadenbegrünung © Rhomberg Bau Wien GmbH

Abbildung 7: ESSBAR Balkone mit vertikalen Anbausystemen © Rhomberg Bau Wien GmbH

Abbildung 8: ESSBAR Balkonsystem mit Regenwassernutzung und integrierter Entwässerung © Rhomberg Bau Wien GmbH

Erfolgreich begrünt wurde auch ein saniertes Gebäude aus der Gründerzeit in der Kauergasse in Wien. Das Besondere dabei ist, dass dort in Folge des Projekts „QUEEN GUDRUN“ Grauwasser für die Bewässerung der Begrünung verwendet wird. Der Begriff „Grauwasser“ steht für fäkalienfreies, gering verschmutztes Abwasser, das aus der Waschmaschine oder Dusche stammt. In einer speziellen Grauwasseranlage wird das Abwasser für die Bewässerung sowie die WC-Spülung aufbereitet. Im Zuge dessen wird außerdem die Restwärme aus dem Abwasser zurückgewonnen und für die Heizung genutzt. So wird nicht nur eine umweltfreundliche Bewässerung ermöglicht, sondern auch Energie für die Wärmebereitstellung eingespart.

Abbildung 9: nachträglich begrüntes Gründerzeitgebäude in der Kauergasse in Wien (Projekt „Queen Gudrun“) © Schöberl & Pöll GmbH

Abbildung 10: Grauwasseranlage Kauergasse für die Bewässerung der Begrünung © Strebelwerk GmbH

Nur wenige Kilometer entfernt, in der Rosaliagasse, soll das Projekt „Meidlinger L“ umgesetzt werden. Dabei werden das private Bauwerk und der umgebende, öffentliche Raum gemeinsam betrachtet. Mithilfe von neu entwickelten, baukastenartigen Balkonregalen wird demonstriert, wie bestehende Gebäude auch nachträglich schnell, einfach und kostengünstig begrünt werden können. Das dabei entwickelte Verfahren soll einfach übertragbar sein und kann damit auch in weiteren Teilen Wiens und anderen Städten angewendet werden.

Abbildung 11: Begrünte Balkonregale Rosaliagasse in Wien (Projekt „Meidlinger L“) © EIGENSINN by Sigrid Mayer_RATAPLAN

Glasfassaden als Sonderfall

Insbesondere bei Bürogebäuden und Geschäften kommen häufig Glasfassaden zum Einsatz. Bei direkter Sonneneinstrahlung erwärmen sich diese Bauwerke im Inneren stark und müssen folglich mit Klimaanlagen gekühlt werden. Durch die Abwärme dieser Klimaanlagen steigt allerdings die Umgebungstemperatur außerhalb des Gebäudes.

Im Projekt GLASGrün wurden zusammen mit der Tiroler Supermarktkette MPreis und Obkircher Technisches Büro spezielle Lösungen zur vertikalen Begrünung von Gebäuden mit Glasfassaden entwickelt. Diese Varianten sind so gestaltet, dass sie modular und übertragbar sind. Durch die vorgelagerte Begrünung werden die Glasflächen von außen beschattet, wodurch im Inneren weniger gekühlt werden muss. Dadurch konnte die direkte Sonneneinstrahlung auf die Glasfassaden um bis zu 90 Prozent und der Energieeintrag ins Gebäudeinnere um bis zu 54 Prozent (Simulation Tageseintrag) verringert werden. Systematische Befragungen ergaben, dass das Wohlbefinden der Gebäudenutzer:innen signifikant verbessert wurde. Auch befragte Passant:innen standen der Begrünung weitgehend positiv gegenüber und bewerteten sie als ästhetisch und bereichernd.

Abbildung 12: Begrünung einer Supermarkt-Filiale in Tirol (Projekt GLASGrün) © RATAPLAN – Architektur ZT GmbH

Abbildung 13: Demostandort aus dem Projekt GLASGrün in Wien © Katharina Mauss, GRÜNSTATTGRAU

Das Schwammstadt-Prinzip

Bäume leisten einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung von Hitzeinseln. Sie spenden nicht nur Schatten, sondern kühlen die Umgebung auch durch Verdunstung. Allerdings haben Bäume in der Stadt oft zu wenig Bodenfläche für ihre Wurzeln, die sie brauchen, um Wasser aufnehmen und speichern zu können. Eine mögliche Abhilfe schafft das Schwammstadt-Prinzip: Damit wird Regenwasser unterhalb von versiegelten Flächen wie Straßen oder Gehwegen, aufgenommen und gespeichert. Wie bei einem Schwamm kommen dafür saugfähige Materialien im Untergrund zum Einsatz. Das Wasser wird dadurch nicht sofort in die Kanalisation geleitet, sondern aufgesaugt, ähnlich wie bei einem Schwamm. Die Schwammstadt entlastet dadurch einerseits die Kanalisation bei Starkregen und dient zugleich als Reservoir für Stadtbäume, die unter der Oberfläche wurzeln. Das Konzept wurde unter anderem im Projekt „Schwamm-findet-Stadt“ weiterentwickelt und im Leonhardgürtel in Graz im Rahmen des Projekts „MUFUWU Stadtbaum“ erfolgreich umgesetzt.

GRÜNSTATTGRAU als Innovationslabor für Klimawandelanpassung

Deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt heute in städtischen Ballungsräumen. Forschung und Entwicklung zur Klimawandelanpassung und Reduktion von Hitzeinseln trägt zur Gestaltung lebenswerter Städte bei und kommt damit deren Bewohner:innen langfristig zugute. Um die unterschiedlichen Initiativen im Bereich Bauwerksbegrünung und Klimawandelanpassung zu bündeln, wurde ein eigenes Innovationslabor geschaffen: GRÜNSTATTGRAU bildet das Dach über 500 einschlägige Projekte, die unter anderem seitens des Bundesministeriums für Innovationen, Mobilität und Infrastruktur und dem Klima- und Energiefonds gefördert werden.

Als ganzheitliche Kompetenzstelle für Bauwerksbegrünung entwickelt und koordiniert GRÜNSTATTGRAU Innovationen für die grüne, smarte Stadt der Zukunft und vereint Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Dies ermöglicht die Transformation der Klimawandelanpassung mit innovativen Konzepten, Technologien und Lösungen. Träger ist der Verband für Bauwerksbegrünung, der seit 1991 besteht und alle Unternehmen bzw. Institutionen, die sich mit Begrünungen auf Gebäuden beschäftigen, vereint.

Weiterführende Links

- GRÜNSTATTGRAU Website

- Smart City Sensing: Projektbeschreibung

- HOTSPOTS: Projektbeschreibung

- VASE: Projektbeschreibung

- ESSBAR: Projektbeschreibung

- Kauergasse: Innovative Sanierung: Gründerzeit-Haus nutzt Grauwasser

- Kauergasse: Mehr als nur grüne Fassade – Gründerzeithaus nutzt Grauwasser (Presseaussendung 27.05.2024)

- Queen Gudrun II: Projektbeschreibung des Klimafonds

- Queen Gudrun II: Projektbeschreibung FFG

- Meidlinger L: Projektbeschreibung

- Meidlinger L Demo: Projektbeschreibung

- GLASGrün: Projektbeschreibung

- Schwamm-findet-Stadt: Projektbeschreibung

- MUFUWU Stadtbaum: Projektbeschreibung

Kontakt

Ludwig Fliesser

Communications Manager

T: +43 676 471 93 47

E: ludwig.fliesser@greenenergylab.at