FlexModul

Saisonale Speicherung von Solarenergie

Dieses Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Hier finden Sie den Abschlussbericht zum Projekt FlexModul zum Download.

Die Volatilität (Schwankungen) von erneuerbaren Energien bringt einen hohen Bedarf an Energiespeichern mit sich. Nur so kann auch zu Zeiten geringer Energieproduktion eine sichere Versorgung gewährleistet werden. Wärmespeichersysteme werden daher in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Integration von Erneuerbaren sowie Abwärme in die Energiesysteme spielen. Ihr erhebliches Flexibilitäts- und Ausgleichspotenzial macht sie hierfür besonders gut geeignet. Es sorgt dafür, dass der Speicher Überschussenergie aus erneuerbaren Wärme- sowie Stromquellen aufnehmen und in Zeiten von hohem Wärmebedarf wieder abgeben kann. Das gleicht Lastspitzen in der erneuerbaren Energieproduktion sowie im Verbrauch aus und entlastet das Netz.

Zielsetzung des Projekts FlexModul

Ziel des Projekts FlexModul war die Entwicklung und Demonstration eines innovativen, modularen und kompakten Sorptionsspeichersystems; ein sogenannter thermochemischer Speicher. Diese Technologie zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Energiespeicherdichte und Flexibilität, die geringen Verluste sowie die einfache, sichere Handhabung für Gebäudeanwendungen aus. Investitionskosten sollten dabei auf ein Minimum reduziert und die Anwendbarkeit des Konzepts maximiert werden. Aufgrund seines modularen Aufbaus ist ein Sorptionspeichersystem leicht skalierbar und an verschiedene Anwendungen im Wärme- und Stromsektor anpassbar. Das enorme Potenzial von thermischen Speichern als Querschnittstechnologie wird dabei deutlich: die Flexibilität des gesamten Energiesystems wird wesentlich erhöht, die CO₂-Emissionen erheblich gesenkt. Eine langfristige Speicherung ist nahezu verlustfrei möglich.

Vorgehensweise und Methodik des Projekts FlexModul

Das Projekt gliederte sich methodisch in vier zentrale Arbeitsbereiche:

Abbildung 1: Übersicht über die methodische Vorgangsweise im Projekt, Quelle: FlexModul Final Report

Ein wesentliches Ziel war es, das Speichersystem auf ein höheres TRL zu bringen, bei gleichzeitiger Reduktion der Herstellungskosten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden nachfolgende Methoden eingesetzt:

Aufbauend auf vorangegangenen Projekten mit Sorptionstechnologie wurden zahlreiche Expertengespräche zu den unterschiedlichen Entwicklungsthemen durchgeführt. Dabei nahmen neben den Projektpartnern auch Experten der IGTE Uni Stuttgart und der TU Berlin bzw. von den Firmen SorTech und ZeoSys teil.

- Component and System Development:

- Umfangreiche Untersuchungen zur Materialauswahl wurden am Materialprüfstand der AEE INTEC durchgeführt. Die unterschiedlichen Sorptionsmaterialien wurden hier besonders auf die mechanische und chemische Stabilität, gutes und schnelles Wasseraufnahmevermögen, ausreichend hohes Temperaturniveau beim Entladen und gutes Leistungsverhalten hin untersucht.

- Konzeptionierung, Konstruktion und Simulation: Hier kamen hauptsächlich Methoden wie Expertengespräche, Patentrecherchen, SWOT-Analysen, 3D CAD-Konstruktionen, FEM-Simulationen sowie Simulationsumgebungen wie TRNSYS und Dymola zum Einsatz.

- Manufacturing

- Verfahren zur Fertigung in großen Stückzahlen und Skalierungseffekte in den Gestehungskosten.

- Business Models / Dynamische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

- Auf Grundlage der Messergebnisse wurde ein detailliertes Simulationsmodell in MS Excel entwickelt, dessen Kernkomponenten mit der Simulationsumgebung Simulation Studio (TRNSYS) validiert wurden.

- Energiewirtschaftliche Berechnungen und Beurteilung anhand ausgewählter KPIs.

- System Control & Integration

- Entwicklung von Regelungsstrategien und Definition von Betriebsmodi unter Zuhilfenahme von Modelica und TRNSYS.

- Demonstrator

- Funktionsnachweis von Komponenten und Gesamtsystem durch Aufbau eines vollständigen FlexModul-Systems im Labor. Methoden: Messkonzept, Sensorikauswahl, Datenaufzeichnung und Übertragung, Messdatenvisualisierung, Messdatenanalyse, Optimierung, Vergleich mit Simulation.

Technologische Vorreiterrolle

Die genannten thermochemischen Speichersysteme haben das Potenzial, drei bis vier Mal höhere Energiedichten im Vergleich zu Wasserspeichern zu erreichen. Auch wird Energie über einen langen Speicherzeitraum (saisonal) effizient gespeichert. Auf diesem Gebiet konnten bisher weder nationale noch internationale Entwicklungen zur Markteinführung gelingen. Die im Projekt FlexModul verwendete Technologie wurde bereits in Vorgängerprojekten erfolgreich getestet. Das Projekt kombinierte nun zahlreiche technologische Verbesserungen auf verschiedenen Ebenen, um die letzten Entwicklungsarbeiten bis zur Markteinführung positiv abzuschließen und damit national und international eine technologische Vorreiterrolle einzunehmen.

Zentraler Schwerpunkt der Konzeptentwicklung war, ein modulares, skalierbares und leicht erweiterbares Speichersystem zu entwickeln. Es sollte einfach in bestehende Ein- und Mehrfamilienhäuser oder in Gebäuden mit Fremdenzimmern integriert werden können. In einem ersten Schritt wurde eine Literatur- und Patentrecherche mit Hinblick auf ähnliche Konzepte durchgeführt. In Expertengesprächen und Workshops wurden unter bestmöglicher Berücksichtigung der zugrunde liegenden Aspekte Systemkonzepte verglichen und jenes ausgewählt, das den Anforderungen am besten gerecht wurde.

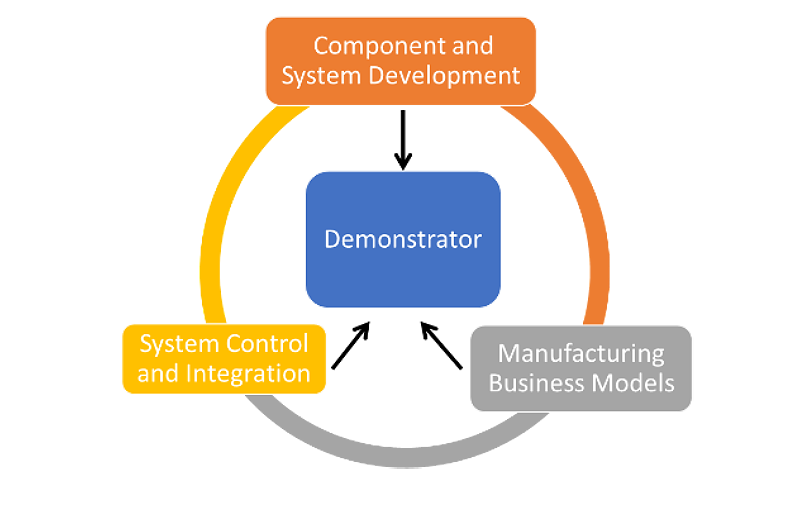

Basierend auf den Entwicklungen im Laufe des Projekts wurden verschiedene Speicherkonzepte für die vielversprechendsten Anwendungsfälle untersucht und bewertet. Anschließend wurden die einzelnen Komponenten des Systems berechnet, konstruiert und für den Betrieb gebaut. Abbildung 2 zeigt das vereinfachte Schema des endgültigen Systemkonzeptes mit seinen Hauptkomponenten, bestehend aus:

- Hochtemperatur-Sorptionsspeicher (HTS)

- Sorptionsspeicher (S1)

- Sorptionsspeicher (S2)

- Verdampfer und Kondensator (E/C)

- Wärmepumpe als Niedertemperaturquelle für das System (HP)

Abbildung 2: Schema des Sorptionsspeichers, Quelle: FlexModul Final Report

Ganz rechts befindet sich der HTS (Hochtemperaturspeicher), wo aufgrund der hohen Desorptions-Temperaturen von ca. 250 °C in dem HTS ein Silikonölkreislauf zum Einsatz kommt. Um überschüssige Energie aus dem PV-System verwenden und auch einen netzdienlichen Betrieb gewährleisten zu können, indem Überschussenergie aus dem Netz bezogen wird, wurde eine Power-to-Heat-Anlage eingesetzt. Zu diesem Zweck ist zentral in der Mitte des Hochtemperaturspeichers ein elektrisch betriebener Heizstab installiert. Dieser generiert die notwendigen hohen Beladetemperaturen nur in der Mitte des Speichers, wodurch das Speichersystem effizient, mit wenig Verlusten, geladen werden kann. Während der Ladephase (Desorption) wird das Sorbens (der Wasserdampf) ohne mechanischen Antrieb, sondern lediglich mit Druckdifferenz an den Kondensator geführt und dort kondensiert. Die Kondensationswärme wird für die Warmwasserbereitung bzw. für Raumheizung verwendet. Um die Sorptionsspeicher S1 und S2 energetisch zu beladen, kann bis zu einer Desorptionstemperatur von etwa 100 °C direkt über den Wasserkreislauf Energie zugeführt werden. Um eine weitere Beladung zu erreichen, wird der jeweilige Hauptspeicher (S1 oder S2) über die geöffneten Dampfventile und den Dampfkanal an den HTS angeschlossen. Voraussetzung für die Beladung von S1 oder S2 über den HTS ist, dass im HTS ein niedrigerer Druck herrscht, d. h. der Dampf strömt von S1 oder S2 zum HTS. Dieser Prozess wird auch Umladeprozess (engl. charge boost) genannt und wurde bereits in vorangegangenen Projekten entwickelt und die Funktionsfähigkeit nachgewiesen. Zusätzlich zum Ladevorgang des Speichers wird die freigesetzte Adsorptionswärme über den mit einem Wärmetauscher getrennten Silikonölkreislauf und den Wasserkreislauf an den angeschlossenen Sorptionsspeicher S1 oder S2 übertragen.

Um den Sorptionsspeicher (S1 oder S2) energetisch gesehen zu entladen, wird im E/C das Wasser bis zur Verdampfung erwärmt. Aufgrund des niedrigen Drucks im System verdampft das Wasser je nach Ladezustand zwischen 5 °C und 15 °C. Durch die damit einhergehende Druckerhöhung strömt der Dampf anschließend über die Rohrleitung zum voll aufgeladenen Hauptspeicher. Durch den thermochemischen Prozess (Adsorptiv wird am Adsorbens adsorbiert) wird Wärme freigesetzt und über den Wasserkreislauf an das Heizungs- und Warmwassersystem mit Temperaturen von ca. 50 °C bis 55 °C, je nach Bedarf (vgl. Regelstrategien) des Demonstrators, abgegeben.

Nach demselben Prinzip funktioniert auch die energetische Entladung des Hochtemperaturspeichers über den E/C. In diesem Fall wird jedoch die freigesetzte Wärme über einen Wärmetauscher vom Silikonölkreislauf an den Wasserkreislauf und in weiterer Folge an das Heizungs- und Warmwassersystem abgegeben.

Abbildung 3: Prüfstand im Labor der AEE INTEC © AEE INTEC / A. Krainer